- バックアップ一覧

- 差分 を表示

- 現在との差分 を表示

- 現在との差分 - Visual を表示

- ソース を表示

- フレームワーク/WikiEngine へ行く。

- 1 (2009-08-30 (日) 11:16:03)

- 2 (2009-09-22 (火) 16:38:15)

- 3 (2009-09-22 (火) 16:53:24)

- 4 (2009-09-24 (木) 00:12:15)

- 5 (2009-09-24 (木) 00:20:53)

- 6 (2009-11-07 (土) 01:16:23)

- 7 (2009-11-13 (金) 02:07:45)

- 8 (2010-12-29 (水) 08:51:09)

- 9 (2011-01-10 (月) 23:45:18)

- 10 (2011-01-15 (土) 21:38:54)

- 11 (2011-01-15 (土) 21:53:45)

- 12 (2011-02-12 (土) 13:08:18)

- 13 (2011-03-02 (水) 11:30:49)

- 14 (2011-07-17 (日) 04:12:31)

- 15 (2011-12-14 (水) 01:29:17)

- 16 (2012-06-01 (金) 01:33:47)

- 17 (2012-06-01 (金) 05:09:05)

- 18 (2012-06-01 (金) 05:15:14)

- 19 (2012-06-01 (金) 05:31:34)

- 20 (2012-06-01 (金) 05:58:56)

- 21 (2012-06-01 (金) 06:00:17)

- 22 (2012-06-01 (金) 06:13:22)

- 23 (2012-06-01 (金) 06:17:55)

- 24 (2012-07-30 (月) 15:09:42)

- 25 (2012-09-20 (木) 06:45:29)

- 26 (2012-09-20 (木) 07:29:51)

- 27 (2013-01-28 (月) 07:20:28)

- 28 (2013-03-04 (月) 06:36:48)

- 29 (2013-03-04 (月) 12:41:52)

- 30 (2013-03-04 (月) 12:43:41)

- 31 (2013-03-05 (火) 04:39:50)

- 32 (2013-03-05 (火) 05:20:06)

- 33 (2013-03-07 (木) 15:50:44)

- 34 (2013-03-13 (水) 13:45:11)

- 35 (2013-03-20 (水) 22:35:35)

- 36 (2013-03-23 (土) 16:03:19)

- 37 (2013-04-16 (火) 18:19:10)

- 38 (2013-04-18 (木) 20:25:00)

- 39 (2014-02-24 (月) 21:11:10)

- 40 (2014-03-01 (土) 01:10:29)

ここで作っているWikiEngineについて。

既存のWikiEngineについては→ tag:解析

目次 †

関連 †

- :/クエリーパラメーターはユースケースクラスのもの

- :/ページを更新できるのは自身だけ

- :/ページ要素間の連携方法

- :/疑似言語とPerlでフレームワーク

- :/要素からWikiEngineインスタンスを起動可能

- :Done/SPAM対策

- :Done/データアクセスでページ要素を更新したい

- :Done/属性の継承法則

- :RenameLog/2009

- :RenameLog/2010

- :RenameLog/2013

- :RenameLog/2014

- :i/プラグインで独自のシステムを作れるか

- :i/プロトタイピング

- :i/プロトタイピング/01

- :i/ログインはWebフレームワーク、ユーザー管理はWikiフレームワーク

- :i/利用者ページの下位に利用者設定を

- :i/状況依存のページ選択

- :t/Wiki

- API

- X

- fw/Wiki

- ウィキエンジンX/概要

- テンプレート

- フレームワーク

- フレームワーク/Webアプリケーション

- フレームワーク/Webアプリケーションでやること

- フレームワーク/WikiEngineでやること

- ページ

- ページ/権限

- 下位展開でやること

- 全てURIで

- 利用者

- 権限

フレームワーク/WikiEngine †

利用者から与えられたデータをページ化して保存するもの。

利用者からの要求に応じてページを切ったり貼ったりしてから見せる。

ここで考えているWikiEngineは… †

コア部分 †

- WikiNotationを含むテキストをオブジェクト化する

- 個々のオブジェクトから(HTMLなどの)別形式を得る

- 各WikiNotationクラスによる同型オブジェクト間の同一性の評価

検索で使用。類似度を算出。 - オブジェクトの永続化

- プラグインの使用

周辺部分 †

特にWebアプリケーションとしてのWikiに必要なこと。

参考 †

思い付き †

実装 †

URLクエリーに置くデータ †

URLに付けるデータはネット上で共通のもののみ。

個人領域のデータ、状況に左右されるデータは置かない。

URLはどれもパーマリンクにすること。

というわけで、

- 検索/クエリー

…はURLクエリーに含める。

「次」や「前」という表現は使わない †

新/旧、大/小などにする。

ソート順が分かる表現に。

やること †

データ変換 †

テキスト→オブジェクト→HTML

オブジェクト→永続オブジェクト

もしWikiFormatやプラグインをまったく使えないWikiEngineを作ったら…

テキストを記録するだけ。

ファイル名とテキストを与えると記録、ファイル名のみならテキストを出力。

これにプラグイン独自のデータと処理を加えて、プラグインごとに違うHTML出力ができるようにする。

中心はプラグインを作るためのAPI。

アカウント †

派閥 †

派閥[?]

負荷軽減 †

→負荷[?]

編集後の更新処理を分割。

ページを指定していないリクエストでは

…を返す。

というわけで、トップページを見せたいときはトップページを指定したリンクを作り、通常はページを指定しないリンクを使う。

これで、静的なページからでもWebブラウザーの履歴を操作することなく、最後に参照したページに戻れる。

URLクエリーに置くデータ †

URLに付けるデータはネット上で共通のもののみ。

個人領域のデータ、状況に左右されるデータは置かない。

URLはどれもパーマリンクにすること。

というわけで、

- 検索/クエリー

…はURLクエリーに含める。

「次」や「前」という表現は使わない †

新/旧、大/小などにする。

ソート順が分かる表現に。

やること †

データ変換 †

テキスト→オブジェクト→HTML

オブジェクト→永続オブジェクト

もしWikiFormatやプラグインをまったく使えないWikiEngineを作ったら…

テキストを記録するだけ。

ファイル名とテキストを与えると記録、ファイル名のみならテキストを出力。

これにプラグイン独自のデータと処理を加えて、プラグインごとに違うHTML出力ができるようにする。

中心はプラグインを作るためのAPI。

アカウント †

派閥 †

派閥[?]

負荷軽減 †

→負荷[?]

編集後の更新処理を分割。

設計 †

- ユースケースをモデルに入れる。

- ログインページの次はHTTP_REFERERにあるページ。

- ファイルはFlyweightであるべき。

- オブジェクトモデル上ではinclude.incのような機能を考慮しない。

include.incのような機能はデータコピーで実現。 - アクセスログはページの属性。

- 利用者はページにある情報を元に作られる。

- ページが他のページインスタンス宛に編集クエリーを作る。

- 検索はプラグイン化する。

名称 †

クラス間のつながり †

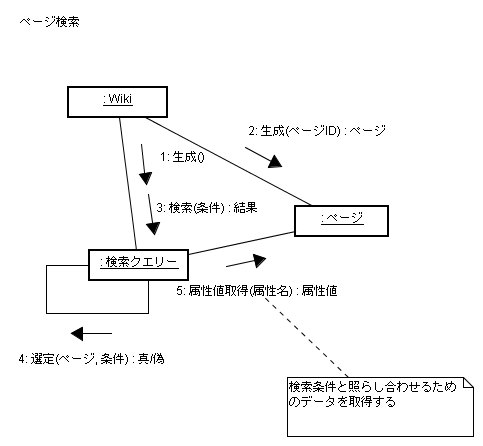

検索時、オブジェクト間のつながり †

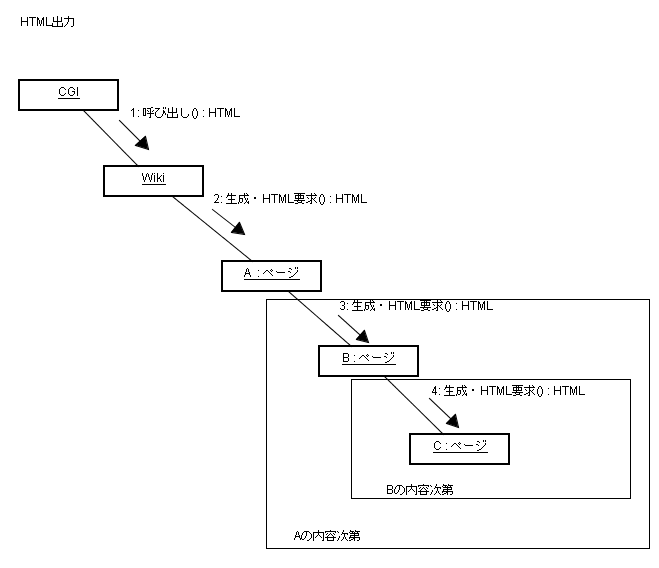

ページがHTML出力する時、オブジェクト間のつながり †

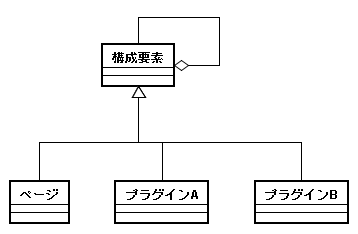

ページとプラグイン †

モデルはページ中心 †

- ページ中心

- MVCのVとCは決まりきっている

Mはページとページに関連するクラス。プラグインにはあるかも知れないし無いかも知れない。

Cはフレームワークと各プラグインにある。

フレームワークが持つVのクラスは1つだけ。それ以外にはプラグインが独自に持つかも知れない。 - 要点はプラグインが持てる可能性

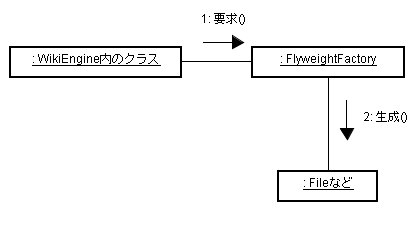

オブジェクトの生成 †

- クラス名とインスタンスの対応はFlyweightFactoryが決める。

"WikiEngine"というクラスについて。

ウィキエンジンを表すクラス。

名前が決まり次第、クラス名も変更。

- ユースケースをモデルに入れる。

- ログインページの次はHTTP_REFERERにあるページ。

- ファイルはFlyweightであるべき。

- オブジェクトモデル上ではinclude.incのような機能を考慮しない。

include.incのような機能はデータコピーで実現。 - アクセスログはページの属性。

- 利用者はページにある情報を元に作られる。

- ページが他のページインスタンス宛に編集クエリーを作る。

- 検索はプラグイン化する。

名称 †

クラス間のつながり †

検索時、オブジェクト間のつながり †

ページがHTML出力する時、オブジェクト間のつながり †

ページとプラグイン †

モデルはページ中心 †

- ページ中心

- MVCのVとCは決まりきっている

Mはページとページに関連するクラス。プラグインにはあるかも知れないし無いかも知れない。

Cはフレームワークと各プラグインにある。

フレームワークが持つVのクラスは1つだけ。それ以外にはプラグインが独自に持つかも知れない。 - 要点はプラグインの拡張性(可能性)

オブジェクトの生成 †

- クラス名とインスタンスの対応はFlyweightFactoryが決める。

コード †

プロトタイピング[?]の実装。

擬似言語 †

[フレームワーク/Webアプリケーションから呼ばれて…]

- セッションデータを受け取る。

- クエリーを処理する。

- HTMLを返す。

Perl †

あとはX::Pageの永続化を。

プロトタイプではFlyweightFactoryを実装しない。

X::Pageのインスタンスは1つか2つでいい。

プロトタイピング[?]の実装。

擬似言語 †

[フレームワーク/Webアプリケーションから呼ばれて…]

- セッションデータを受け取る。

- クエリーを処理する。

- HTMLを返す。

Perl †

あとはX::Pageの永続化を。

プロトタイプではFlyweightFactoryを実装しない。

X::Pageのインスタンスは1つか2つでいい。